por Pascal Jacob

El gusto por lo indomable, las fieras y lo salvaje, que fue poco a poco sustituido por el del riesgo y la sangre, es el eje principal de una fascinación eterna por el mundo salvaje. Numerosas civilizaciones eligieron animales como potencias tutelares, desde el cocodrilo al jaguar o del oso a la serpiente, estas asociaciones simbólicas son un vinculo sagrado entre el hombre y el animal desde hace milenios. La presencia dentro de la comunidad de uno o más representantes de la especie venerada, en las antípodas de cualquier noción de domesticación, sugiere un primer nivel de integración de lo salvaje en el perímetro imprevisible de la ciudad.

De la selva a la pista

En Tebas, se veneraba al cocodrilo y sus admiradores lo amaestraban ofreciéndole deliciosos manjares y adornándolo al mismo tiempo, con pulseras y collares de oro y de piedras preciosas. Siendo objeto de cuidados atentos durante su vida, era embalsamado al morir y depositado en una sepultura sagrada siguiendo los mismos ritos que se practicaban para los humanos. Ya sea fuente de devoción o pretexto para la estupefacción, el animal salvaje cuestiona el imaginario de todos los pueblos y se convierte poco a poco en un objeto de búsqueda.

La fascinación por lo lejano, sinónimo de descubrimientos y riquezas, cautivó a Occidente desde las conquistas griegas y romanas. La colonización moderna conoció su auge con las exploraciones, iniciadas por Portugal y España. Los navegantes portugueses comenzaron a visitar sistemáticamente las costas africanas a partir de 1418, lanzándose hasta el Océano Índico en 1788. El genovés Cristóbal Colón atracó sobre la isla de San Salvador en 1492 antes de alcanzar la costa cubana, convencido de haber descubierto las Indias.

En 1798, el portugués Vasco de Gamma atracó en la India, la verdadera, y abrió una ruta comercial hacia Asia. Su compatriota Pedro Alvares Cabral tomó posesión de Brasil en nombre de la Corona Portuguesa en 1500. Estos ardientes descubridores modificaron drásticamente el equilibrio del mundo: al volver accesibles innumerables maravillas, abrieron una nueva caja de Pandora y despertaron deseo, interés, codicia y avidez. Solicitadas y convencidas, varias cortes europeas comisionaron armadores y exploradores para conquistar aún más tierras y riquezas entre las cuales, obviamente, los animales vivos.

Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos e Inglaterra crearon y desarrollaron sus imperios coloniales en el siglo XVII, mientras que al mismo tiempo las Coronas danesas y suecas extendieron sus posesiones. Los armadores holandeses fueron los primeros en hacer comercio con animales vivos: abasteciendo, sin descanso, el surgimiento de una curiosidad universal.

Curiosidades

La civilización al estar inmersa en la insatisfacción: animada por una conciencia aguda de su desarrollo, proporciona sin cesar a sus protagonistas razones para modificar su percepción del mundo. Los saltimbanquis y los banquistas comprendieron perfectamente este matiz agregando impaciencia a sus demostraciones, modelando la casualidad y el destino, creando constantemente nuevas maneras de interpretar lo viviente.

El desarrollo de las rutas comerciales favoreció la accesibilidad y la percepción de millares de especies animales desconocidas o poco conocidas y contribuyó a definir la realidad del mundo. Los primeros gabinetes de curiosidades, esos Wunderkammer llenos de objetos preciosos, de criaturas naturalizadas o vivas, tal como fue el caso de Rodolfo II, inmortalizado por suntuosos catálogos abundantemente ilustrados, son a la vez los antepasados de los museos y por extensión, de los zoológicos. Estas colecciones se vieron multiplicadas por los pedidos principescos o reales de pinturas sobre vitelas que fijaban y facilitaban la comprensión de innumerables representaciones florales o faunísticas. Muy rápidamente el gusto por el exotismo se propagó en la sociedad civil y empresarios feriantes se apoderaron de este método de expresión inédito: crear una narración épica a partir de animales exhibidos. Obtener animales exóticos continuó siendo aleatorio, pero un mercado fue organizado progresivamente.

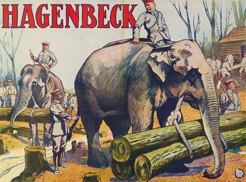

Para poder atender una demanda siempre creciente de animales singulares y extraños, era necesario poder contar con negociantes bien abastecidos. Motivados por el potencial de este maná providencial y a priori inagotable, algunos comerciantes sagaces irían a aplicar un sistema de captura y transporte de los animales salvajes, que les permita responder a pedidos cada vez más específicos, y también ser capaces de ofrecerle a su clientela animales desconocidos, e inevitablemente deseables. Fueron los alemanes, los Reiche y los Hagenbeck, quienes abrieron la vía de la comercialización del reino animal y pusieron en el mercado a millares de criaturas vivas disponibles en simples listas de compra, con sus características y su precio. Boas y pitones se compraban por metro y las fieras se ofrecían en grupos ya amaestrados, con jaula remolque y taburetes de presentación. Se trataba de una nueva visión del mundo, de un cuestionamiento del principio de rareza y de lo inaccesible: a partir de entonces, cualquier animal, del escorpión al elefante, pero también de la anoa al casuario podía ser adquirido en Hamburgo y ser enviado algunos días más tarde, a la dirección de entrega estipulada en la orden de pedido. Esta extraordinaria accesibilidad iría a favorecer sobre todo en un primer momento, al desarrollo de los zoológicos, pero muy rápidamente convirtió al animal exótico en un nuevo punto de referencia del circo.

Hombres y bestias

Penetrar en el recinto de una ménagerie, es intentar vislumbrar la brutalidad del mundo, aunque ésta a veces esté revestida de terciopelo rojo y ocultada por algunas palmeras en macetas, condensada en las paredes de madera y acero de un pequeño escenario improvisado, “la jaula teatro”. La realidad en este caso, es la intuición de una muerte posible, una escarificación imprevista en un cotidiano sin sorpresas y que no abandonará jamás el imaginario de los espectadores. El zoológico atiza un vínculo casi desvanecido, un eslabón perdido entre la relación de tiempos salvajes y la súbita proximidad de las jaulas. Para alimentar una fascinación nueva, es necesario que haya cuerpos que se abandonen, que las fieras resoplen y rugan, que un poco de sangre sea derramada, que una mezcla levemente acre de efluvios de polvo, sudor y paja caliente, golpee para siempre el inconsciente del público. Terror y esperanza son necesarios, pero sobre todo, lo que garantiza el éxito de la exhibición es la autenticidad. La confrontación con las fieras se basa exclusivamente en ello. Un fulgor inédito erradica las certezas de aquellos que observan, se asustan y admiran a aquel o aquella que se arriesga, absorbe los miedos de toda una comunidad y recibe un homenaje tras un enfrentamiento incierto. Existe una dimensión catártica en estas confrontaciones regulares ante una comunidad fascinada.

El domador parece querer encarnar el progreso, la victoria de la inteligencia humana sobre la brutalidad convenida del animal, reducido a utilizar sus garras y sus colmillos para oponerse a exigencias a veces muy alejadas de su cotidiano en la naturaleza. La ferocidad alimentada de los leones, de los tigres o de las panteras se conforma con esta reducción del mundo y del tiempo: este despliegue de coraje absurdo y de violencia rabiosa constituyó una trama poderosa que fue capaz de convencer al público y a los cronistas durante varias décadas en Europa y América.

A principios de del siglo XIX, los leones, tigres, leopardos, pumas, jaguares, como suntuosos fragmentos de sabana o de selva, tatuados de un siglo al otro por el resplandor de las antorchas o del sol de los proyectores, fueron los principales artífices de los zoológicos ambulantes. Atraían al cliente y llenaban las gradas: inicialmente su exhibición detrás de sólidas rejas bastaba para conservar la afluencia de la multitud, pero el interés fue desvaneciéndose poco a poco y los fundadores de estos establecimientos comenzaron a explorar nuevos métodos de atracción. Un puñado de hombres y mujeres irían a enfrentar lo que se asemeja más en estos casos a un reto que a una vocación, pero su deseo de controlar la brutalidad de sus pensionistas iría a transformarlos en herederos de los mansuetarios romanos.

Vencer el miedo

La fascinación por el peligro es ancestral. Cuando se trata de indagar las motivaciones de aquel o aquella que elige entrar en una jaula central para enfrentar a las fieras, no se cuenta con literatura al respecto. Las memorias de los practicantes son a menudo esclarecedoras: de Henri Martin (1793-1882) a Upilio Faimali (1826-1894), de François Bidel (1839-1909) a Alfred Court (1883-1977) o de Roger Spessardy a Mike Baray (1938-) sin olvidar a Carl Hagenbeck y Firmin Bouglione, todos tejen al compás de las páginas una extraña y audaz guirnalda de recuerdos, en los cuales los animales no tienen siempre el mejor papel, pero que alimentan las fantasías de generaciones de lectores. No se trata seguramente de la fuente más fiable para alcanzar la verdad histórica, pero estas aventuras tienen a veces acentos de epopeya. Solo en la jaula, el domador asume su función de héroe y empuja los límites del oscurantismo a lo más profundo de las tinieblas. La boga de los lobos amaestrados, en la época en la que la Bestia de Gevaudan aterrorizaba las zonas rurales, no tenía otra función: se trataba de exorcizar un miedo colectivo controlando a fieras consideradas como despiadadas. Existía allí una inquietante mezcla de dominación y de conjuro. El éxito de los domadores en la Belle Epoque no se nutrió de otras fuentes, sino que se tiñó también de cierta nostalgia romántica. Henri Martin o Isaac Van Amburgh aplicaron métodos de enfoque empíricos, pero se inscribieron en una filiación intuitiva que remonta a los mansuetarios, oficiales de la Casa Imperial vinculados al servicio del anfiteatro y antepasados probables de nuestros domadores modernos. Uno en los Países Bajos y el otro en Norteamérica, ambos modelan un nuevo estrato en las relaciones eternamente ambivalentes entre el hombre y el animal, pero sobre todo, revitalizan fragmentos de una memoria olvidada. En Roma, el público se entretenía con pájaros cantores, águilas capaces de sujetar un conejo entre sus garras sin herirlo o se maravillaban con el espectáculo extraordinario de elefantes funámbulos, pacientemente entrenados para avanzar sobre dos cuerdas tendidas sobre la arena.

¡A la pista!

La noción de trabajo, regularmente asociada a la de adiestramiento revela entre líneas, una extraña contradicción con el principio de libertad inherente al mundo salvaje. En función de esta ecuación, parecería que los animales debieran trabajar duro para saldar una deuda simbólica contraída en la mística judeocristiana durante la expulsión del Paraíso terrenal. Hay allí una posible ecuación para justificar la presencia dentro de la jaula en medio de las fieras, de un cordero o cuando la ley lo autoriza, de un niño, protegido por un hombre capaz de dominar a los animales. El domador, vestido con una toga con acentos bíblicos, controla a su jauría desenfrenada y encarna con una mezcla de magnetismo y autoridad a un Deus ex machina sobre un fondo de revestimiento de madera pintada o de terciopelo rojo. La intrusión de lo salvaje en un contexto elegante y romántico, marcado precipitadamente por el sello de la imaginación, alcanzado por la realidad más cruda, iría pronto a representar una etapa crucial en la evolución del circo. Fue el nortemericano Myers quien sintetizó la mejor fusión de géneros: sin renunciar a los juegos ecuestres, integró en sus programas a fieras presentadas en una jaula rodante instalada en el centro de la pista, una transición escenográfica y técnica entre la jaula teatro y la jaula central. Myers poseía también un grupo de elefantes amaestrados, lo cual representó una verdadera ruptura con el método de presentación habitual que favorecía a un individuo estrella, más que a una manada de animales tornados inevitablemente anónimos. Myers fue un precursor, pero presagió también días oscuros para el circo de sus padres, sustituido por caravasares cada vez más amplios, más ambiciosos y sobre todo cada vez más populares. De una forma mucho tiempo considerada como iniciática y reservada a un determinado estrato de la sociedad, el circo inició un cambio inexorable que lo llevaría a convertirse en un entretenimiento de masa donde leones, tigres, elefantes y chimpancés amaestrados se sustituirían a los caballos, jugando la carta de lo salvaje en detrimento de lo tranquilizador. La fascinación permaneció intacta, pero los códigos de representación quedaron pulverizados. Simbólicamente asociado a un Arca de Noé ambulante, el circo entró en una nueva fase de su historia.