por Pascal Jacob

Cuando hace referencia a su trabajo, Philippe Petit (1949-) nos cuenta acerca del alambre, del cable de acero que reemplazó a la cuerda de cáñamo de los inicios, su instalación entre dos mástiles, la zapatilla de piel de búfalo para caminar en el cielo, el tiento de madera o metal que favorece las travesías a gran altura, el punto de mira, el viento, la soledad, el miedo. Al tender furtivamente, en 1971, su cable entre las torres de Notre-Dame, el funámbulo confirmó una filiación simbólica con los antiguos y famosos acróbatas que han maravillado a París desde la Edad Media. Resplandor poético, su travesía completamente clandestina, asustó y encantó al mismo tiempo a los parisinos que la descubrieron desde la plaza. En el mismo momento, una ceremonia de votos religiosos se desarrollaba en la catedral: los futuros sacerdotes, acostados en el suelo con los brazos en cruz, inconscientes del “drama” que tenía lugar sobre sus cabezas, creaban un contraste fuerte en esta yuxtaposición imprevista de acontecimientos opuestos, si no fuera que para Philippe Petit, había algo del orden de lo sagrado en esta apropiación del cielo… Sin ser una costumbre, querer tocar las nubes no es una novedad en París: para la llegada de Isabeau de Bavière en 1385, un funámbulo se deslizó cantando a lo largo de una cuerda tendida entre la torre más alta de Notre-Dame y el Pont-au-Change, cruzó de un salto un tapiz sembrado de flores de lis, depositó una corona sobre la cabeza de la nueva Reina, regresando por donde había venido, con dos grandes antorchas en la mano, por lo que aquellos que lo distinguían de lejos, lo comparaban con un ángel descendido del cielo para saludar a la soberana…

Philippe Petit reiteraría su hazaña tendiendo su alambre entre las torres del Palais de Chaillot, esta vez, con una autorización en debida forma para un concierto de Jacques Higelin en 1984. Iría aún más lejos algunos años después, en 1989, colgando su cable en el segundo piso de la Torre Eiffel para una larga ascensión de varios centenares de metros, entre cielo y jardines.

“Camilla Meyer era una alemana. Cuando la vi, tenía tal vez cuarenta años.

En Marsella, había elevado su alambre a treinta metros sobre los adoquines en el patio del Vieux- Port. Era de noche. Los proyectores iluminaban el cable horizontal a treinta metros de altura. Para llegar a él, caminaba sobre un alambre oblicuo de doscientos metros de largo que partía del suelo. A medio camino, sobre esta pendiente, para descansar, ponía una rodilla sobre el alambre y sujetaba la vara del balancín sobre su muslo. Su hijo (quien tenía quizás dieciséis años), quien la esperaba sobre una pequeña plataforma, traía una silla hasta el centro del cable y Camilla Meyer, que venía desde el otro extremo, llegaba sobre el alambre horizontal. Tomaba la silla, que se apoyaba en tan sólo dos de sus patas sobre el alambre y se sentaba. Sola. Descendía así́, sola... abajo, debajo de ella, todas las cabezas del público se mantenían agachadas, y las manos tapaban los ojos. Así, el público le negaba esta cortesía a la acróbata: hacer el esfuerzo de mirarla fijamente mientras ella rozaba la muerte.”

Jean Genet, Le Funambule, 1958

Leyendas y realidad

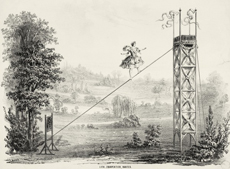

Mucho tiempo, se sospechó que los funámbulos masticaban las mismas raíces que las cabras montesas para adquirir una agilidad idéntica sobre las pendientes mas empinadas. Criaturas insensibles al vértigo, los funámbulos son sin ninguna duda, los verdaderos antepasados de los acróbatas aéreos. La cuerda se cuelga dondequiera, se ata a un árbol, a una columna o en lo alto de una casa y ofrece a los intrépidos acróbatas un medio para demostrar su valentía. Los funámbulos Uigures que plantan sus postes y tienden sus cuerdas en un campo a la entrada de los pueblos de montaña que visitan desde hace varios siglos, practican la misma danza que aquella interpretada por los funámbulos occidentales, tal como los Knie que viajan llevando una arena a cielo abierto, pero que también tienden la cuerda sobre los ríos o la cuelgan a una torre o a un campanario para representaciones excepcionales.

La danza sobre la cuerda alta o funambulismo, fue durante mucho tiempo una de las formas más populares de la acrobacia. Seguramente porque el hombre parece entregarse al infinito, suspendido entre cielo y tierra. Caracterizada por una tendencia a la sobrepuja, la disciplina se ejerció en primer lugar a “todo cielo”, es decir, prácticamente sin límites, lanzando la cuerda sobre abismos sin fondo, conectando así por la virtud de una línea trazada sobre un fondo de nubes, los espacios más insospechados y más espectaculares. La práctica del funámbulo es muy solitaria. Los primeros practicantes del género, en la Antigüedad grecorromana, avanzaban sobre la cuerda alta e insistían en el carácter único de su acto. Con el amor al riesgo que impregnaba al circo al final del siglo XIX, el funambulismo se practicó desde entonces en compañías: a inicios del siglo siguiente asistimos al surgimiento de las dinastías, de Triska y Omankovsky a Wallendas, familias convertidas en compañías que multiplicaron las proezas e inventaron andamios disparatados, a algunas decenas de metros del suelo. La famosa pirámide de a siete, entre castillo de cartas y nave de los locos, inscripta en el repertorio de los Wallendas, fue retomada hasta nuestros días por los Guerreros bajo las cúpulas de las arenas gigantes americanas.

Cada vez más alto

La distancia incita a la hipérbole decorativa: Blondin, funámbulo francés que realizó el cruce de las Cataratas del Niágara, vestía una malla de seda rosada, destacada por un casaca roja bordada de lentejuelas, la cabeza adornada con un casco brillante coronado con un penacho de plumas multicolores. Este “casco de plumas”, lucido por Antonio Franconi, Madame Saqui y la mayoría de los funámbulos de la primera mitad del siglo XIX parece ser un accesorio emblemático del gremio. Este vestuario permite ser visto de lejos y refuerza la dimensión espectacular del trabajo. Blondin utilizaba también un largo balancín, estabilizado con plomo en las extremidades, lo que le otorgaba una curvatura profunda, como un arco desproporcionado cuyas puntas eran más bajas que el cable: el equilibrio constante del funámbulo era reforzado por este dispositivo, sin disminuir por ello el riesgo de la travesía.

El trabajo de Blondin se integra a una larga filiación cuyo origen se encuentra en la Antigüedad y es proseguido hoy por algunos funámbulos que aún persiguen sus sueños de conquista: el 15 de junio de 2012, Nik Wallenda cruzó en 25 minutos los 600 metros sobre las aguas burbujeantes del Niágara. Didier Pasquette, Jade Kindar-Martin, Jean Thierry Barret, Michel Menin, Pedro Carillo, Manfred Doval, Gene Mendez, Sacha Cortès o David Dimitri son los herederos de los oreibates griegos, que oficiaron de puentes de emociones a través de los siglos. Con el funámbulo, el mundo reanuda con su antigua fascinación por las locas hazañas, a la vez irrisorias y espléndidas, símbolos de la energía de una humanidad en la cual la fragilidad y la fuerza siempre se han combinado. Colgando sus cables en los campanarios o en las colinas, saltimbanquis de ayer y hoy forman parte de la trama invisible de la ciudad, siluetas sinceras y sensibles, miembros efímeros de una comunidad dispar y motores de una curiosidad siempre intacta.

Entrevistas