par Pascal Jacob

Le goût de l’indompté, du fauve et du farouche, peu à peu remplacé par celui du risque et du sang, est l’axe d’une curiosité éternelle pour le monde sauvage. De nombreuses civilisations ont choisi des animaux pour puissances tutélaires, du crocodile au jaguar ou de l’ours au serpent, ces associations symboliques sont la part du sacré qui lie l’homme à l’animal depuis des millénaires. La présence au sein même de la communauté d’un ou plusieurs représentants de l’espèce révérée, aux antipodes d’une quelconque domestication, suggère un premier niveau d’insertion du sauvage dans le périmètre imprévu de la cité.

De la jungle à la piste

À Thèbes, le crocodile est vénéré et ses adorateurs l’apprivoisent en lui offrant des mets de choix tout en le parant de bracelets et de colliers d’or et de pierres précieuses. Objet de soins attentifs de son vivant, à sa mort il est embaumé et déposé dans une sépulture sacrée selon les mêmes rites que ceux des humains. Qu’il soit source de dévotion ou prétexte à l’ébahissement, l’animal sauvage questionne l’imaginaire de tous les peuples et devient peu à peu un objet de quête.

La quête d’un ailleurs lointain, synonyme de découvertes et de richesses, hante l’Occident depuis les conquêtes grecques et romaines. La colonisation moderne prend son essor avec le temps des explorations, initiées par le Portugal et l’Espagne. Les navigateurs portugais ont commencé à visiter systématiquement les côtes africaines à partir de 1418, poussant jusqu’à l’Océan indien en 1788. Le Gênois Christophe Colomb accoste sur l’île de San Salvador en 1492 avant de gagner la côte cubaine, persuadé d’avoir découvert les Indes.

En 1798 le Portugais Vasco de Gama rejoint l’Inde, la vraie, et ouvre une route commerciale vers l’Asie. Son compatriote Pedro Alvares Cabral prend possession du Brésil au nom de la couronne portugaise en 1500. Ces ardents descubridores modifient drastiquement l’équilibre du monde : en rendant accessibles d’innombrables merveilles, ils ouvrent une nouvelle boîte de Pandore et éveillent désir, intérêt, convoitise et avidité. Sollicitées et convaincues, plusieurs cours européennes mandatent armateurs et explorateurs pour conquérir toujours davantage de terres et de richesses parmi lesquelles, évidemment, des animaux vivants.

La France, les Provinces-Unies des Pays-Bas et l’Angleterre créent et développent leurs empires coloniaux au XVIIe siècle tandis que dans le même temps les couronnes danoises et suédoises étendent leurs possessions. Les armateurs hollandais sont les premiers à faire du commerce avec des animaux vivants : ils alimentent ainsi, sans relâche, l’émergence d’une curiosité universelle.

Curiosités

La civilisation est pétrie d’insatisfaction : animée par une conscience aigüe de son développement, elle fournit sans cesse à ses acteurs des raisons de modifier leur perception du monde. Les saltimbanques et les banquistes ont parfaitement saisi cette nuance en mêlant d’impatience leurs exhibitions, en modélisant le hasard et le destin, en créant constamment de nouvelles manières d’interpréter le vivant. Le développement des routes commerciales favorise l’accessibilité et la perception de milliers d’espèces animales inconnues ou méconnues et contribue à définir la réalité du monde. Les premiers cabinets de curiosités, ces Wunderkammer remplis d’objets précieux, de créatures naturalisées ou vivantes, à l’instar de celui de Rodolphe II immortalisé par de somptueux catalogues richement illustrés, sont à la fois les ancêtres des musées et par extension, des ménageries. Ces collections sont démultipliées par les commandes princières ou royales de peintures sur vélins qui fixent et facilitent la compréhension d’innombrables représentations florales ou faunesques. Très vite le goût pour l’exotisme se propage dans la société civile et des entrepreneurs forains s’emparent de ce mode d’expression inédit : broder une narration épique à partir de bêtes exhibées. Se procurer des animaux exotiques reste aléatoire, mais un marché s’organise progressivement.

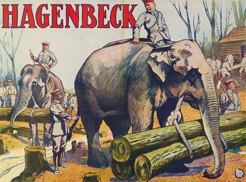

Pour répondre à une demande toujours croissante de bêtes rares et étranges, il faut des marchands bien approvisionnés. Motivés par le parti à tirer de cette manne providentielle et a priori inépuisable, quelques commerçants avisés vont mettre en œuvre un système de capture et d’acheminement des animaux sauvages qui leur permette de répondre à des commandes de plus en plus précises, mais aussi d’être capables d’offrir à leur clientèle des bêtes inconnues et, forcément, désirables. Ce sont des Allemands, les Reiche et les Hagenbeck, qui vont ouvrir le grand bal de la commercialisation du règne animal et mettre sur le marché des milliers de créatures vivantes disponibles sur simples listes d’achat, avec leurs caractéristiques et leur prix. Boas et pythons s’achètent au mètre et les fauves s’offrent en groupes déjà dressés, avec voiture-cage et tabourets de présentation. C’est une nouvelle vision du monde, une remise en question du principe de rareté et d’inaccessible : désormais à peu près n’importe quel animal, du scorpion à l’éléphant, mais également de l’anoa au casoar peut être acquis à Hambourg et être expédié quelques jours plus tard à l’adresse de livraison stipulée sur le bon de commande. Cette extraordinaire accessibilité va surtout favoriser dans un premier temps le développement des ménageries, mais elle va très rapidement faire de l’animal exotique un nouveau marqueur du cirque.

Des hommes et des bêtes

Pénétrer dans l’enceinte d’une ménagerie, c’est tenter d’apercevoir la brutalité du monde, même si elle est parfois drapée de velours rouge et masquée par quelques palmiers en pots, résumée aux parois de bois et d’acier d’une petite scène de fortune, la cage-théâtre.

La réalité dans ce cas précis, c’est une intuition de la mort possible, une scarification imprévue dans un quotidien sans surprise et qui ne quittera plus l’imaginaire des spectateurs. La ménagerie ravive un lien presque effacé, un chaînon manquant entre le côtoiement des âges farouches et la soudaine proximité des cages. Pour nourrir une fascination toute neuve, il faut que des corps s’abandonnent, que des fauves feulent et rugissent, qu’un peu de sang coule, qu’un mélange un peu âcre d’effluves de poussière, de sueur et de paille chaude percute pour toujours l’inconscient du public. Il faut de la terreur et de l’espoir, mais par-dessus tout, c’est la vérité qui assure le succès de l’exhibition. L’affrontement avec des fauves ne repose sur rien d’autre. Une fulgurance inédite qui abolit les certitudes de ceux qui regardent, s’effraient et admirent celui ou celle qui prend tous les risques, absorbe les peurs de toute une communauté et en reçoit l’hommage à l’issue d’un engagement toujours incertain. Il y a une dimension cathartique dans ces confrontations régulières face à une communauté fascinée.

Le dompteur semble vouloir incarner le progrès, la victoire de l’intelligence humaine sur la brutalité convenue de l’animal, réduit à utiliser ses griffes et ses crocs pour s’opposer à des exigences parfois très éloignées de son quotidien dans la nature. La férocité entretenue des lions, des tigres ou des panthères s’arrange bien de cette réduction du monde et du temps : ce déploiement de courage insensé et de violence rageuse constitue une trame puissante capable de convaincre public et chroniqueurs pendant plusieurs décennies en Europe et en Amérique.

Dès le début du XIXe siècle, lions, tigres, léopards, pumas, jaguars, somptueux fragments de savane ou de jungle, tatoués d’un siècle à l’autre par le flamboiement des torches ou le soleil des projecteurs, sont les principaux artifices des ménageries itinérantes. Ils attirent le chaland et remplissent les gradins : dans un premier temps leur exhibition derrière de solides barreaux suffit à maintenir l’affluence, mais l’intérêt s’essouffle peu à peu et les fondateurs de ces établissements commencent à explorer de nouveaux modes d’attraction. Une poignée d’hommes et de femmes vont relever ce qui ressemble plus en l’état à un défi qu’une vocation, mais leur désir de maîtriser la sauvagerie de leurs pensionnaires va les transformer en héritiers des mansuétaires romains.

Vaincre la peur

La fascination pour le danger est ancestrale. Lorsqu’il s’agit de comprendre les motivations de celui ou celle qui fait le choix d’entrer dans une cage centrale pour y affronter des fauves, il n’y a guère de littérature sur le sujet. Les mémoires des praticiens sont souvent édifiantes : d’Henri Martin (1793-1882) à Upilio Faimali (1826-1894), de François Bidel (1839-1909) à Alfred Court (1883-1977) ou de Roger Spessardy à Mike Baray (1938-) sans oublier Carl Hagenbeck et Firmin Bouglione, elles tissent au fil des pages une étrange et audacieuse guirlande de souvenirs où les bêtes n’ont pas toujours le meilleur rôle, mais elles alimentent aussi les fantasmes de générations de lecteurs. Ce n’est sans doute pas la source la plus fiable pour atteindre à la vérité historique, mais ces aventures ont parfois des accents d’épopée. Seul dans la cage, le dompteur endosse sa fonction de héros et repousse les limites de l’obscurantisme au plus profond des ténèbres. La vogue des loups dressés, à l’heure ou la Bête du Gévaudan terrorise les campagnes, n’a pas d’autre raison : il s’agit d’exorciser une peur collective en maîtrisant des fauves considérés comme sans pitié. Il y a là un troublant mélange de domination et de conjuration. Le succès des dompteurs à la Belle Époque ne puise pas à d’autres sources, sinon qu’il se teinte également d’une nostalgie romantique. Henri Martin ou Isaac Van Amburgh appliquent des méthodes d’approche empiriques, mais ils s’inscrivent dans une filiation intuitive qui remonte aux mansuétaires, officiers de la maison impériale attachés au service de l’amphithéâtre et ancêtres probables de nos dresseurs modernes. L’un aux Pays-Bas et l’autre en Amérique, ces deux hommes modélisent une nouvelle strate des rapports toujours ambivalents entre l’homme et l’animal, mais surtout, ils revitalisent des fragments d’une mémoire oubliée. À Rome, le public s’amuse d’oiseaux chanteurs, d’aigles capables d’emporter un lapin entre leurs serres sans le blesser ou s’émerveillent au spectacle extraordinaire d’éléphants funambules patiemment entraînés à progresser sur deux cordes tendues au-dessus du sable.

En piste !

La notion de travail, régulièrement associée à celle de dressage révèle en creux une étrange contradiction avec le principe de liberté inhérent au monde sauvage. À l’aune de cette équation, c’est un peu comme si les bêtes devaient travailler dur pour payer une dette symbolique contractée dans la mystique judéo-chrétienne lors de l’éviction du Paradis terrestre. Il y a là une possible équation pour justifier la présence dans la cage au milieu des fauves d’un agneau ou, lorsque la loi l’autorise, d’un enfant, protégé par un homme capable de dominer les bêtes. Le dompteur, vêtu d’une toge aux accents bibliques, maîtrise sa meute déchaînée et incarne avec un mélange de magnétisme et d’autorité un Deus ex machina sur fond de boiseries peintes ou de velours rouge.

L’intrusion du sauvage dans un contexte élégant et romantique frappé au sceau de l’imaginaire brusquement, rattrapé par la réalité la plus crue, va bientôt représenter une étape cruciale dans l’évolution du cirque. C’est l’Américain Myers qui synthétise le mieux la fusion des genres : sans renoncer aux jeux équestres, il intègre dans ses programmes des fauves présentés dans une voiture-cage installée au centre de la piste, transition scénographique et technique entre la cage-théâtre et la cage centrale. Myers possède également un groupe d’éléphants dressés, une vraie rupture avec un mode de présentation qui privilégie un individu vedette plutôt qu’un troupeau de bêtes rendues par la force des choses, anonymes. Myers est un précurseur, mais il annonce aussi des jours sombres pour le cirque de ses pères, remplacé par des caravansérails toujours plus vastes, toujours plus conquérants et surtout toujours plus populaires.

D’une forme longtemps considérée comme initiatique et réservée à une certaine frange de la société, le cirque entame une mutation inexorable qui va le conduire à devenir un loisir de masse où lions, tigres, éléphants et chimpanzés dressés se substituent aux chevaux, jouant la carte du sauvage au détriment du rassurant. La fascination est intacte, mais les codes de représentation sont pulvérisés. Symboliquement associé à une Arche de Noé itinérante, le cirque entre dans une nouvelle phase de son histoire.